Grave crise entre l'Inde et le Pakistan : un vieux conflit régional qui prend une tournure globale

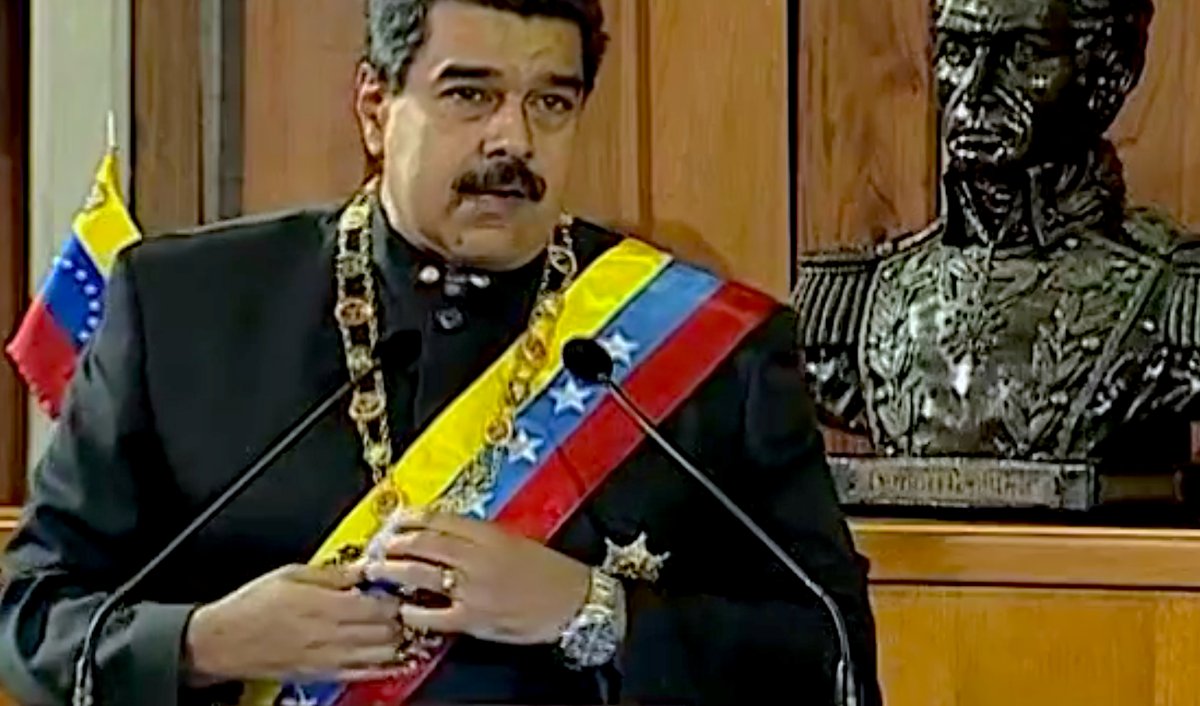

Donald Trump l'a annoncé le 10 mai : l'Inde et le Pakistan se sont mis d'accord sur un cessez-le-feu. La tension reste très vive, mais la communauté internationale a accueilli avec soulagement cette nouvelle – tant l'inquiétude était forte depuis l'escalade militaire commencée avec les frappes indiennes le 6 mai. New Delhi avait promis une réponse forte après un attentat sanglant perpétré le 22 avril dernier au Cachemire indien. Le « Front de résistance », lié aux terroristes islamistes Lashkar-e-Taiba, avait tué 26 touristes indiens et népalais. Le gouvernement indien de Modi se devait de répondre – car l'attentat est un affront pour les nationalistes hindous au pouvoir. Dès le 6 mai, l'Inde a lancé une offensive en bombardant des cibles « terroristes » avec des missiles tirés par des avions de chasse et des drones depuis le territoire indien. Le Pakistan a répliqué avec une intense activité antiaérienne en visant les appareils et les bases de départ. Quelques dizaines de morts de part et d'autre et les belligérants revendiquent des victoires aériennes.

Le Cachemire, majoritairement peuplé de musulmans, est au centre des tensions entre ces cousins ennemis depuis la partition des Indes en 1947 : des millions de personnes avaient été déplacées dans un climat de terreur entre les communautés. Trois conflits ouverts ont déjà eu lieu (1947-48, 1965 et 1971) et les deux pays disposent de l'arme nucléaire. Les deux premières guerres avaient les hauts sommets du Cachemire comme théâtre – sans qu'un belligérant puisse revendiquer la victoire. Cette région reste divisée. La Chine occupe la frange septentrionale. L'eau – l'or bleu – est un enjeu capital : le grand fleuve Indus traverse le Cachemire avant d'irriguer le Pakistan. Le « Traité des eaux de l'Indus » a d'ailleurs été signé en 1960 sous l'égide de la Banque mondiale pour organiser un partage de la gestion de l'eau entre les deux voisins. Or, preuve de la gravité de la crise actuelle, l'Inde a annoncé suspendre cet accord juste après l'attentat. Les autorités de New Delhi accusent le gouvernement pakistanais de soutenir les autonomistes et islamistes du Cachemire. La réalité est sans doute plus complexe. Car le pouvoir réel à Islamabad (capitale du Pakistan) est exercé par l'ISI (Inter-Services Intelligence) – la CIA locale. Or, ce pays est dans une situation de grande fragilité. On ne peut pas parler de « nation pakistanaise » tant les peuples qui occupent le territoire sont divers. Si l'islam est le lien entre les communautés, l'équilibre est délicat. Les services pakistanais sont surtout préoccupés par leurs affaires intérieures et leurs frontières occidentales. D'abord la grande province du Baloutchistan au sud-ouest du pays où un mouvement séparatiste existe depuis 1947 et la radicalisation islamiste y est forte. La frontière avec l'Afghanistan est poreuse, et les talibans pachtounes l'utilisent comme base arrière. Les services pakistanais ont largement aidé les talibans afghans et se retrouvent aujourd'hui face à leur « créature » incontrôlable. L'Iran est un autre encombrant voisin. Dans cette situation difficile, le Pakistan n'a pas intérêt à faire une guerre de grande ampleur. Il risquerait l'écrasement : sa population (247 millions) ne représente que 17% de la masse indienne (1 milliard 438 millions). Et l'eau de l'Indus est primordiale pour nourrir les Pakistanais. L'Inde, de son côté, est plus agressive car elle bénéficie du soutien occidental – américain en particulier. Mais le risque est d'envenimer les relations déjà tendues avec la Chine qui est devenue le principal protecteur du Pakistan. Les avions indiens se sont bien gardés de viser directement l'armée pakistanaise ou le gouvernement – ni d'entrer dans l'espace pakistanais.

Le cessez-le-feu est donc une sortie honorable… Sans offrir de solution à long terme. L'Inde peut se targuer d'avoir réagi vigoureusement et son armée de l'air a montré qu'elle pouvait faire des bombardements ciblés. Le Pakistan a surpris les observateurs par l'efficacité de sa défense aérienne largement pourvue de matériels chinois. Plusieurs aéronefs indiens auraient été abattus, dont un chasseur-bombardier Rafale. Cette guerre éclair livre plusieurs enseignements : 1) Elle confirme la radicalisation d'un vieux conflit. Jusqu'à présent, l'armée indienne présentait une façade sécularisée en opposition à son voisin islamique. Or, l'opération « Sindoor » porte le nom de la teinture (« vermillon ») portée par les femmes hindoues. Côté pakistanais, la presse dénonce l'utilisation par les Indiens de drones israéliens. 2) Cette guerre éclair va être scrutée par les services de renseignement : 80% des armes pakistanaises sont chinoises. Les chasseurs J-10 et missiles PL-15 ont démontré leur efficacité. 3) Le cessez-le-feu sous forte pression américaine a été obtenu avec l'assentiment de la Chine. Les deux rivaux s'entendent pour calmer le jeu : un Pakistan déstabilisé serait une catastrophe pour Pékin comme pour Washington.